银行理财20年:资管老大的彷徨

来源:资管云

昔日成功无法复制,公募经验不能照抄,寻求一条新的出路已是迫在眉睫!

银行理财首创于2004年,到今年恰好满二十年。二十年说长不长,但也经历了2008年金融危机、2013年钱荒、2015年股市踩踏、2016年债市暴跌,2022年破净潮,以及监管从2013年起持续不断的“非标整治”和2018年后坚定不移的“净值化转型”。

银行理财是见过世面的,在风浪中不断壮大,逢山开路、遇水搭桥,一直是中国资产管理行业当仁不让的老大。但伴随着2023年底“资管七雄”最新管理规模陆续出炉,银行理财存续规模26.8万亿,低于同期公募基金管理规模27.6万亿,首次痛失年度管理规模头把交椅。

当然,没人会因此说,银行理财不再是资管老大了。毕竟老大的本事不能仅以规模衡量,但却不得不正视一个现实:

银行理财的发展遇到了瓶颈,正在彷徨中……

银行理财是怎么成为资管老大的?又为什么停滞不前?如果我们回顾它的发展史,以投资模式变化为主要脉络,可以分为四个阶段:

一、2004年-2008年的“起步摸索”阶段;

二、2009年-2012年的“非标拉动高增长”阶段;

三、2013年-2017年的“同业空转与加杠杆”阶段;

四、2018年至今的“净值化转型”阶段。

01

2004-2008:神仙开局

2004年,中国光大银行发行了我国第一款人民币理财产品,拉开了银行理财发展的大幕。当时的投资契机是一年期央票收益率持续高于一年期定存利率,于是发“一年期理财产品”满仓配置“一年期央票”,就能付给投资者高于同期定存的回报,且无信用风险,无市场风险,无流动性风险。是不是完美?!

这样易操作,好复制的策略瞬间在银行业遍地开花,理财成为银行自下而上发展出来的新业务,蒸蒸日上。并在2005年,通过《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的颁布,获得监管盖章确认。

但央票的套利机会不可能长久,其实2005年就基本消失了。好在当时短期融资券(1年以内信用债)出现,于是银行理财从利率债的安全区走出,开启了信用债投资。不过当年信用债的体量有限,只能聊以小补,到底还是靠着2006-2007年的股票大牛市,银行理财才实现了第一次爆发性增长!

当时最主流的投资策略是通过“银信合作”实现的“打新策略”,讲究个“无脑普打”,见一个打一个往往比精挑细选更赚钱。(瞧,所有爆款策略的特征都是——易操作、好复制and不长久。)

由于“打新策略”取得的收益,远远高于银行许给客户的“预期收益率”,若超额部分能留在银行手中,实在是可观利润;另一方面含股票的产品,净值波动越来越大,需要熨平,于是“资金池”模式变得越来越普及,渐渐演化成极致的“一行一池”(一家银行一个大池子)。

这种把所有资产汇于一池,任何产品到期都从池子里支付本金及承诺收益的模式,在2008年股市大跌中救了银行理财一命,使得大量理财产品得以逆势刚兑,创下口碑。

我们可以看到,2004年银行理财甫一出场,是账户独立,也没打算保本保息的,只是特定的历史机遇让它有了个不同于公募基金的神仙开局,之后直到2008年,银行理财其实尝试过各种投资方式,在分别经历了股市、债市的牛熊洗礼后,总结出三条经验:

一、刚兑才好卖;

二、股市有风险;

三、资金池真香。

这三条经验几乎成了银行理财的原始基因。

02

2009-2012:一招非标天下先

2009年因为应对金融危机,我国推出了著名的“四万亿”刺激政策,但很快发现用力过猛,监管又压着银行收紧信贷,偏偏此时银行已是骑虎难下了,断贷意味着项目烂尾,不良增加,遂与央妈斗智斗勇,结果这一斗,斗了十余年,斗出一个全新的投资品种——非标(非标准化债权)。

非标是“绕监管”的产物,是专门投给那些拿不到正经贷款的城投平台、地产公司及过剩产能企业的,主要也是通过“银信合作”实现,收益远高于一般信用债。记得当年15-16%的都有,12-13%更是遍地,经过层层通道收费后,理财产品配置的非标债权收益仍能常年保持在7-8%以上。非标在相当长的一段时间里,高收益、低风险,量管够,突破了投资不可能三角,成为一种bug资产。

有了这样逆天的资产打底,银行理财的投资已经不是问题了,随便买点流动性好的债券做补充,应付日常申赎,池子里的总收益满足客户预期收益毫无压力,还能再为银行贡献一笔可观“中收”,因而理财业务第二次爆发,稳定增长,突破了10万亿大关。同期的公募基金,苦练内功十四载,到2012年底只混到区区2.9万亿管理规模。

2009年到2012年,银行理财的发展主要是靠着非标资产又高又稳定的收益驱动,以至于投研人员会不会做股票、会不会投债券毫不重要,销售人员专业能力强不强也不重要。“非标”帮银行理财实现了弯道超车,但这条短期捷径为未来长期发展埋下了隐患。

03

2013-2017:乱则独善其身

2013年政府换届,央妈一改往日心慈面软,露出雷霆手段,一场“钱荒”吓得银行们从此服服帖帖。银行理财的全面整改其实从这个时候就开始了。时任银监会主席尚福林在2013年6月陆家嘴金融论坛上提出三大改革方向:

1、“理财与信贷业务分离、产品与项目逐一对应、单独建账管理、信息公开透明”

2、“将理财业务规范为债权类直接融资业务”

3、“按照资金供需双方直接对接原则推动理财业务创新,在‘栅栏’内,探索理财业务有效服务实体经济的新产品、新模式”

条条剑指“影子银行”、“非标”和“资金池”。

央妈立刻指派“中央结算公司”建立“全国银行业理财信息登记系统”,要求全国所有银行业机构的每一个理财产品统统来此报备!同时建立全国银行业理财产品信息集中披露的门户网站——中国理财网(www.chinawealth.com.cn)。

一副“都给我在老娘眼皮子底下干业务,看你们还能搞什么猫腻”的架势!

我们也是从这一年起,有了《中国银行业理财市场年度报告》(以下简称《报告》),数据从此详实起来。

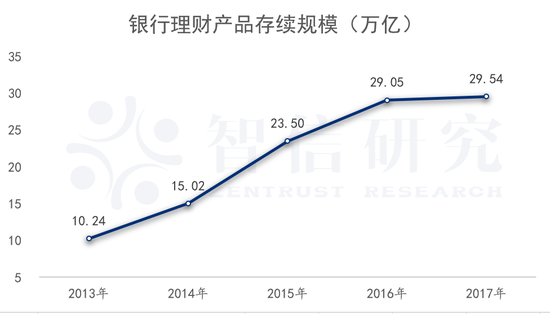

2013-2017年银行理财的发展是激动人心的,产品存续规模从10万亿,增长到近30万亿!

这期间,非标资产的占比随着“8号文”及一系列监管政策出台,不断减少,从2013年27.49%压缩到2017年16.22%。(2023年最新为6.2%,未来仍将快速降低。)

“非标”的持续减少,是挺让银行理财头疼的。不过从2014年起,一个新的优质资产诞生了,就是结构化产品的“优先级”。银行理财出优先级资金,投资结构化发行的信托计划、券商资管或基金专户。优先级收取7-8%的固定回报,相当于借钱给劣后级投资者加杠杆。如果资管产品赚钱了,扣掉优先级的本息,都是劣后的;如果亏钱了,以劣后级的本金确保优先级的本息无忧。

这种模式在2014-2015年股票牛市里皆大欢喜,在2015年6月股票市场牛转熊后,还可以继续在债牛中运行,直到2016年底债灾发生。2017年,股市、债市都没机会了,仍有胆子大的银行借钱给流动性紧张的上市公司大股东,做股票质押融资;或是配合发不出去债券的企业,做结构化虚假发债。

本轮“泡沫牛”掀起的惊涛骇浪,不亚于2008年,但头部银行理财吸取了上一次的教训,没有直接下场,而是通过“优先级”保障自身安全,《配资合同》更是以“止损线”、“强平”、“无限连带”等条款,武装到牙齿。因此在资本市场的尸横遍野中,独善其身,再一次保住了“刚兑”的金字招牌。

但同时,银监会于2013年便提出的全面整改几乎没啥进展:

一、资金池没有消失,反而更大了。

二、大行的财富效应,吸引中小行不断涌入,理财业务愈发良莠不齐,风险加剧。(每年新发产品的银行机构从2013年的427家,扩大到2017年的591家)

三、金融机构同业空转、产品嵌套问题严重,虽然所有的数据都报给央妈了,但真实情况仍旧是迷雾重重。

不过,监管还是做了两件影响深远的大事:

一是2014年银监会发布《关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》,明确要求银行设立专门的理财业务经营部门,集中统一负责全行的理财业务。

要知道2004年银行理财业务初创时,很多人家都是财富部门牵头搞的。之后多年发展下来,银行哪个部门管理财的都有,甚至不仅总行有,分行也有。在2014年之后,大行们才纷纷成立资管部。这一方面提升了银行理财的专业化水平,另一方面为后续理财子公司成立铺平了道路。

二是2017年金融同业业务整治工作进入实质阶段,《报告》开始展示每年的压降成果。

“金融同业类产品存续余额”从2016年巅峰的6.65万亿,一年腰斩,下降到2017年底的3.25万亿。当然,在监管更严厉的“资管新规后时代”,还会继续下降,直到趋近于零。

04

2018-2023:真刀真枪,赤膊上阵

2018年“资管新规”的出台,标志着监管对资管行业的整改“动真格的”了。

首先是不允许理财保本了。《报告(2018)》重新定义“理财产品”为“非保本理财产品”,至于保本理财产品,那算银行负债,不是资管,规模不再予以公布。

其次是净值化,要求全部理财产品在“资管新规”过渡期结束之前完成净值化转型。当然,这个deadline一推再推,最后推到2021年底。

于是,关于银行理财的规模,我们就有了三条线:最早的全部规模线(2018年后停更),第二条非保产品规模线(在2021年保本理财彻底消失后,成为名副其实的总规模线),第三条是净值型产品规模线。

咱们先从管理规模看银行理财在此阶段的发展变迁:

2018-2021年,非保产品缓慢增长,保本产品逐步压降,银行理财总体规模基本在原地踏步。

2021年底,整改完成,当年的理财规模29万亿,与2017年巅峰时的29.54万亿大体相当。

2022年9月,银行理财突破30万亿,来到历史最高点,但随后,伴随着年底债市急剧调整引发的“理财产品破净潮”和股市的持续低迷,银行理财规模呈现震荡萎缩态势,到2023年中,已经低于公募基金,到年底,彻底坐实规模亚军。(银行理财26.8万亿 VS 公募基金27.6万亿)

此时,净值型产品的规模是25.97万亿,为什么还有个小尾巴没清理干净呢?原因是伴随着净值化转型,监管也在清退那些不具备资管能力的中小银行理财业务。他们的产品,混到期就退出历史舞台了,因此也不用费劲巴拉地转型了。我们可以看到有存续产品的银行机构,从2017年巅峰时期的562家下降到2023年只有258家,以后还会继续减少。

然后,我们再从投资角度看银行理财在此阶段的发展变迁:

2018年“资管新规”出台后,债市正值“违约大爆发”之年,而股市正在经历单边下跌,熊个一塌糊涂。此时,若硬要银行理财大刀阔斧净值化,甚至有可能引发系统性金融风险。所以监管适时微调,先是在9月26日,推出《商业银行理财业务监督管理办法》,放松“非标”额度控制及“摊余成本法”适用范围,再于12月2日,发布《商业银行理财子公司管理办法》,不仅给予银行理财子公司“公募牌照”,更是允许产品1元起售,大大降低投资门槛。

2019年,银行理财和方兴未艾的理财子公司,有三个抓手:一靠“非标”打底,提供收益保障;二通过“摊余成本法”抚平波动,实现产品净值稳定;三狂发“现金管理产品”,以“现金管理产品”与“货币基金”在监管上的差异,通过更大的投资范围、更长的久期来增厚收益,吸引投资者,使得有“软保本”性质的现金管理类产品,一度在银行理财总规模的占比超过60%。

不过监管也不是吃素的,很快意识到了风险,于2019年12月27日,发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知(征求意见稿)》,要求银行理财的现金管理产品对标公募货币基金整改。话说当年大家刚看到此文时,都是瞠目结舌,觉得天要塌了。《征求意见稿》在全行业吵吵嚷嚷下,确实拖延下来,不过拖到2021年,《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》正式出台,要求没有放松,还是对标公募货币基金,过渡期为2022年底。此时,最大的变化就是银行理财的规模已经大半转移到理财子公司,尤其是现金管理类产品。

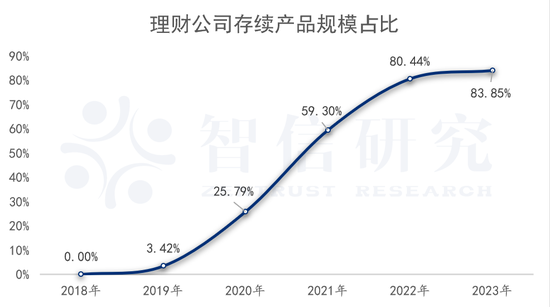

▲ 2023年理财子公司存续产品管理规模22.47万亿,占全部银行理财规模的83.85%。

▲ 2023年理财子公司存续产品管理规模22.47万亿,占全部银行理财规模的83.85%。历史遗留的非标啊,资金池啊,通过时间换空间,也消化大半。在理财子公司的积极配合下,现金管理类产品整改算是顺利完成了,规模占比也在央妈持续的窗口指导下,压降到2023年底的32%。

现金管理类产品的规模被控制住后,银行理财,尤其是理财子公司其实已经充分意识到靠“监管红利”,“bug类资产”维持金身不破的时代彻底过去了,赤膊上阵,在资本市场上真刀真枪做投资的时代来临了。

2021年开始,银行理财又像2004-2007年起步摸索期那样,尝试各种新产品、新打法,譬如形形色色的固收+,看上去很美的雪球,优中选优的私募FOF/量化FOF,但偏偏,股市的牛熊拐点就是2021年三季度开始的,一口气跌到2024年证监会新主席上任之前。可以想见,这些尝试都遭遇了怎样的挫折……

同期债市倒一直走牛,仅有2022年底一次较大回撤,也以有惊无险收场。

共同造成的结果就是,如今的银行理财,产品线空前保守,96.34%都是固定收益类。

权益类资产投资比例达历史最低点,已从2018年的9.92%下降到2023年底的2.9%。

债券投资在carry不断降低,违约持续高位下,不断向金身不破的城投集中。可2023年底“一揽子化债”政策出台后,城投债整体收益快速下滑,城投非标规模急剧萎缩,加剧了银行理财“固定收益类产品”资产荒和新发产品“业绩比较基准”的加速下行。

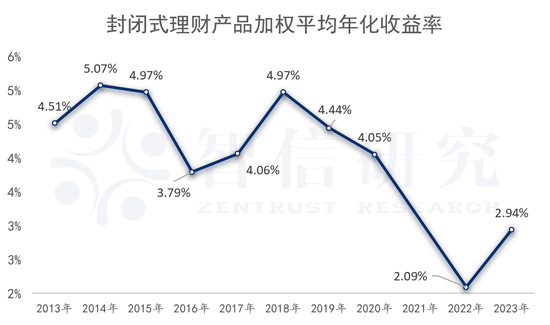

▲ 2022、2023年封闭式理财产品加权平均年化收益率均在3%以下。

▲ 2022、2023年封闭式理财产品加权平均年化收益率均在3%以下。最终,银行理财在2023年,痛失规模第一宝座,也就没啥可意外的了吧?

银行理财发展了二十年,当前面对的是前所未有的困境:

在资金端,客户整体风险偏好低,投教不足,习惯“刚兑”。产品破净不仅会引发负面舆情,更可能招致挤兑,甚至流动性危机;

在资产端,稳定的高收益资产永久性流失,“摊余成本法”等制度红利越管越严,产品不得不直面股票市场和债券市场的高波动。

在投资端,历史原因造成银行理财本身投研人才不足,尤其在股票领域,很多公司几乎是空白;而在引进外来人才上,体制及薪酬也缺乏市场化竞争力。

在销售端,距离真正的财富管理尚远,基层销售人员不要说提供资产配置建议,就算是只把产品的风险收益、运作模式说清楚都存在巨大的参差。

银行理财走到今天,拥有近30万亿规模,超过1亿客户,但昔日的成功无法复制,公募基金的经验不能照搬照抄,寻求一条新的出路已是迫在眉睫!

文:曾荣 | 智信研究公司研究总监

-

“低风险”“稳健收益”的固收类理财,也出现了亏损情形。近日,理财子公司密集调降业绩比较基准,其中不少产品比较基准下限跌破2%,向银行定期存款利率逼近。据第一财经记者了解,此举是业内机构应对理财市场波动的举措,业绩比较基准作为理财产品重要的收[全文]2025-03-23 15:02

-

3月19日,上海国际金融中心建设迎来重要里程碑。法巴证券(中国)有限公司、上海国际再保险登记交易中心有限公司、安盛环球再保险(上海)有限公司上海再保险运营中心、汉诺威再保险股份公司上海分公司上海再保险运营中心四家重量级外资金融机构在沪举行集[全文]2025-03-23 15:02

-

来源:看看新闻KNEWS个人养老金的“被开户”现象,根子在于一些基层组织机构错误的绩效观上。同样为了完成上头的指标,今年早些时候,湖北大悟县的一些村民就莫名其妙地碰上了“被市场主体”的事儿。今年5月,湖北大悟县吕王镇刘院村村民反映,在不知情[全文]2024-12-26 04:12

-

日前,个人养老金账户正式推行至全国,各大银行也打响了开户“抢人大战”。据第一财经记者了解,有银行出现个人养老金账户定期存款利率高达4%的情况,远高于普通定存利率。业内人士称,同一家银行个人养老金存款利率出现不同地区的差异,与该银行在当地分支[全文]2024-12-25 04:33

-

独家丨《金融产品网络营销管理办法》有望发布,涉及贷款、理财、支付等领域南方财经全媒体记者 吴霜 上海报道近日,21世纪经济报道记者独家获悉,《金融产品网络营销管理办法》有望近期发布,涉及存款、贷款、资管产品、保险、支付等多种金融产品的网络营[全文]2024-12-20 04:16

-

来源:北京商报理财公司试水自建估值模型戛然而止。有消息称,金融监管部门已下发通知要求理财公司不得违规通过收盘价、平滑估值及自建估值模型等方式去熨平产品净值波动。12月11日,北京商报记者从业内人士处证实该消息,有理财公司透露,已于本周收到相[全文]2024-12-13 04:06

- 招商银行大额存单停售?大行收紧,中小银行上新,3年期利率最高约3%

- 期权入市手册(十七):期权交易注意事项

- 活期2.68% 阿里旗下飞猪和富民银行设计了一种新的“高息揽储”方式

- 家族信托解密:不可忽视的三大特点

- 安信信托拟更名建元信托,风险化解还剩最后一道关

- 现金管理类理财产品收益狂飙 是真实力还是“障眼法”?

- 招银理财总裁钟文岳:银行理财并不是只能提供中低风险的产品

- 监管评级新规落地 对信托业将产生哪些影响?

- 存量房贷与新增房贷间利差达2.27% 降低存量房贷利率银行有“两难”

- 下沉至“0岁”!银行盯上了压岁钱 客户储备从娃娃抓起

- 关联交易罚单大增,邮储银行一营业所被列入“失信被执行人”名单,工银、中邮两理财子当月被罚最多

- 营收为何持续下滑?收入是否可持续?建元信托正式回复监管函,近日已完成工商变更登记